URSACHEN STOTTERN – WOHER KOMMT STOTTERN UND WIE DU ES BEHEBEN KANNST?

Der Weg für alle Stotternden zur flüssigem Sprechen und einem gesunden Selbstbewusstsein

Du kannst Dein Stottern drastisch reduzieren – wie dein Weg dahin aussehen könnte, erfährst du hier!

Für Kinder und Erwachsene, die Stottern:

- Frei und flüssig sprechen und dich endlich richtig gut fühlen

- dein Selbstbewusstsein stärken und ernst genommen werden, weil du richtig sprechen kannst

- über 30 Erfahrung und über 500 positive Referenzen

- dich so ausdrücken, wenn du es gerne möchtest

- deine Ziele in allen Lebensbereichen besser und einfacher erreichen

Wenn du jetzt etwas ändern möchtest, dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an:

JETZT KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH BUCHEN

Du bist sicher hier, weil du am Stottern leidest oder dein Kind stottern und dadurch ihr beide leidet. Deinen Schmerz kann ich sehr gut nachvollziehen und ich kenne die Probleme, die du oder dein Kind dadurch haben oder bekommen. Ich weiß, wie schwer es ist und welche negativen Gefühle aufkommen und wie „schwer“ das Leben dann sein kann. Ich verstehe auch, wie du dich fühlst, falls du Mutter oder Vater eines Kindes bist und dieses Kind unter dem Stottern leidet.

Allerdings gibt es eine Lösung: Unser Stotterertraining

Das gibt es seit 30 Jahren und wird haben schon über 2.000 Stotternden geholfen, ihr stottern zu verbessern.

Die gute Nachricht ist also: Du kannst Dein Stottern drastisch reduzieren – wie dein Weg dahin aussehen könnte, erfährst du hier!

Mein Name ist Hans, Hans Liebelt – und früher habe ich mir beim Stottern die Zunge blutig gebissen!

Das ist eine Tatsache. Aber es war auch ein Weckruf. Ich wollte eine Lösung. Unbedingt. Ich habe gedacht, gelernt, gearbeitet. Und es war möglich, fließender und leichter zu sprechen. Ein überwältigendes Gefühl.

Heute spreche ich fließend und stottere nur noch sehr selten.

Du kannst das auch! Trag dich einfach zum kostenlosen Erstgespräch ein und wir schauen, wie dein Weg zum freien Sprechen aussehen kann:

JETZT KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH BUCHEN

Meine ersten Schritte dorthin zeige ich Dir in den 5 Übungen gegen Stottern, die Du kostenlos bestellen kannst. Trag dafür einfach hier unten ein und hol dir noch heute diese 5 Übungen:

Ich kann dir also helfen, weil ich mein eigenes Problem selbst gelöst habe und eine Stottertheraphie entwickelt habe.

Diese stelle ich dir weiter unten vor. Erstmal möchte ich dir zeigen, was es generell mit dem Thema Stottern auf sich hat. Denn die theoretischen Grundlagen und Zusammenhänge zu verstehen ist enorm wichtig.

Fangen wir mal von ganze von vorne an mit der Definition – also was Stottern überhaupt ist.

Definition: Stottern (Fachbegriff Balbuties, lat.) ist eine Störung des Redeflusses. Daher ist oft auch die Rede vom „fließenden Sprechen„. Diese Redeflussstörung ist durch häufige Unterbrechungen und/oder Wiederholungen während des Sprechablaufs gekennzeichnet.

Stottern – Symptome (Phänomenologie)

Stottern zeichnet sich situationsbedingt durch eine Vielzahl an Symptomen aus und ist individuell stets unterschiedlich stark ausgeprägt. Offensichtlich nehmen die äußeren Symptome einen großen Stellenwert ein, doch diese können durch Übungen meist sehr gut kontrolliert werden. In Wahrheit gilt es nachhaltig die inneren Symptome in einer Stottertherapie erfolgreich zu therapieren.

Ursachen Stottern: Äußere Symptome des Stotterns

Von außen beobachtbare Symptomatiken werden weiter in primäre und sekundäre Symptomatiken unterteilt.

Primäre Symptome des Stotterns

Krampfartige Sprechstörungen, auch Kern-Symptome genannt:

- Klonisches Stottern (Wiederholung von Lauten, Silben, Wörtern: „F-F-F-Fluss“)

- Dehnungen (Verlängerung von Lauten: „Fluuuuss“)

- Tonisches Stottern (Blockaden: „Ffffluss“, auch stumm)

Sekundäre Symptome des Stotterns

Erlerntes/Entwickeltes Verhalten, auch Begleit-Symptome genannt:

- Vermeidungsverhalten (Nutzung von Synonymen, Austauschen von Wörtern)

- Embolophonien/Embolophrasien (Nutzung von Füllwörtern: „ähm“, „also“)

- Parakinesen (Mitbewegungen)

Ursachen Stottern: Innere Symptome bei Stottern

Von außen nicht sichtbare Symptomatiken auf psychischer Ebene, die sich häufig negativ auf die Lebensqualität auswirken.

- Leidensdruck (Negative Gedanken und Emotionen, verändertes Selbstkonzept)

- Logophobie (Erlernte Angst vor dem Sprechen in bestimmten Situationen)

- Soziophobie (Fluchtverhalten, sozialer Rückzug, Vermeidung von Gesprächen)

Weitere Charakteristika des Stotterns

Kommunikative Verantwortlichkeit ist eine wesentliche Einflussgröße.

- Symptomfrei bei: Singen, sinnlosen Wörtern

- Wenig Symptome bei: Zählen, Buchstabieren

- Wichtigkeit der Sprache als Kommunikationsmittel reduziert

Ursachen Stottern: Video-Beispiele für Stottern

Tonisches Stottern

Parakinesen

Embolophrasien

Stottern – Ursachen (Ätiologie)

Bis heute gibt es noch keine konkret belegten Ursachen für das Stottern. Natürlich finden immer wieder interessante Untersuchungen statt, welche zum Teil an der Vielzahl der existierenden Theorien anknüpfen. Diese Theorien versuchen die Ursachen zu erklären, sind jedoch noch nicht ausreichend belegt.

Psychologische Ursachen des Stotterns

Psychologische Aspekte dienen vornehmlich der Erklärung von Entwicklung und Aufrechterhaltung.

- Prägenitale Konversionsneurose (…)

- Soziale Diagnose (…)

- Antizipationshypothese (Angst vor dem Stottern)

- … (Stottern infolge emotionaler Erregung)

Somatische Ursachen des Stotterns

Somatische Aspekte scheinen eher geeignet, die Entstehung und Verursachung zu erklären.

- Zerebrale Funktionsstörungen (Schädel-Hirn-Trauma, frühkindliche Hirnschädigung)

- Ineffizienz des neuromuskulären Kontrollsystems (…)

- Hemisphärenambivalenz bzw. Dysfunktion (…)

Genetische Ursachen des Stotterns

- Vererbte Prädisposition (Ausbildung von Krankheiten)

- Erhöhte Konkordanz in Zwillingsstudien (eineiig: 73%; zweieiig 11%)

- In 38% der Stotterfamilien wurden weitere Stotterer gefunden

Stottern – Prävalenz (Epidemiologie)

Etwa 1% der Weltbevölkerung ist dauerhaft vom Stottern betroffen. Dies betrifft über 800.000 Menschen in Deutschland sowie jeweils über 80.000 Menschen in Österreich und der Schweiz.

Männer sind deutlich häufiger betroffen (5:1) als Frauen. Mögliche Ursachen dafür sind:

- Erwartung sozialer Aufwärtsmobilität bei Männern

- Höherer Testosteronspiegel, der das Wachstum der linken Hemisphäre verlangsamen kann

- Höhere Stotterinzidenz in matriachalen Gesellschaften bei Frauen

in Mexiko gibt es eine Region, in der die Frauen die Hosen anhaben. Dort sind mehr Frauen als Männer betroffen.

Diagnose des Stotterns

Stottern kann als solches gemäß ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) F98.5 (Stottern) erst diagnostiziert werden, wenn die oben aufgeführten Symptomatiken anhaltend über einen längeren Zeitraum von mindestens 3 Monaten auftreten.

Differenzialdiagnose

Das Stottern an sich muss von folgenden Sprachstörungen unterschieden werden:

- Poltern (Erhöhtes Sprechtempo, undeutliche Aussprache)

- Neurogenes Stottern (Nach einer Hirnschädigung)

- Psychogenes Stottern (Nach einem Trauma)

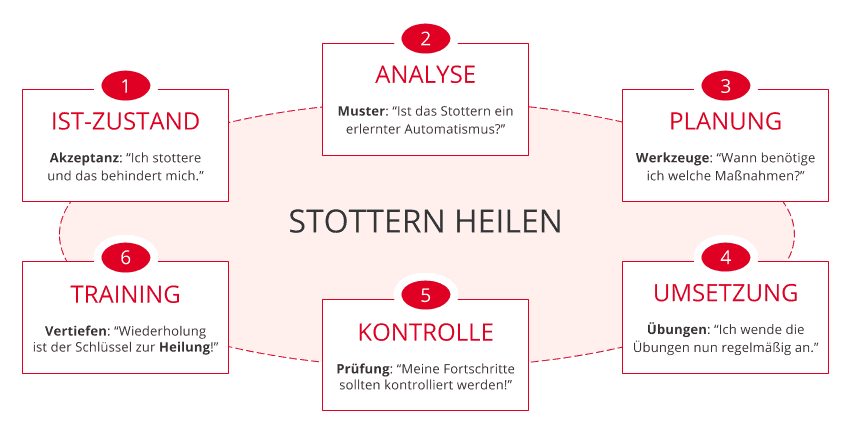

Stottern – Therapie & Behandlung

Aufgrund der Vielzahl an Theorien über die Ursache existieren natürlich auch unterschiedliche Ansätze für Stottertherapien. Stottern gilt als therapierbar (Linderung der Symptome), jedoch nicht als heilbar (Beseitigung der Ursache). Allerdings zeigen viele Videos, dass es möglich ist nahezu symptomfrei zu sein. Fakt ist, dass umgehend gehandelt und behandelt werden muss, wenn die oben erwähnte Diagnose zutrifft.

Wenn du mit uns symptomfrei werden willst, dann buch dir noch heute dein kostenloses Erstgespräch:

JETZT KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH BUCHEN